瀬戸内海地域と太平洋側の海岸近くに多く、公園樹、庭園樹としてもよく使われる常緑樹。

[葉]は、常緑であるが、カシ類ともまた違った、楕円形の厚く硬い葉をもつ。上半分の縁にまばらな鋸歯があり、葉の縁はやや巻き込み、乾燥に耐えるタイプの葉であるように思われる。

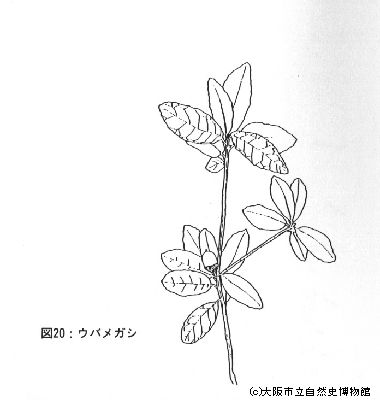

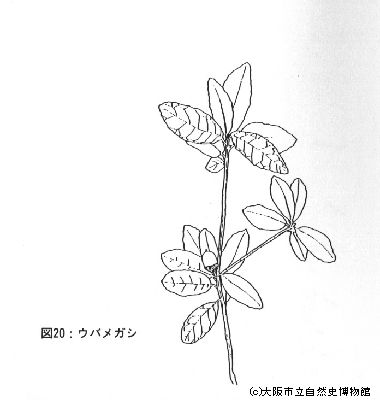

ウバメガシ Quercus phillyraeoides Asa Gray

瀬戸内海地域と太平洋側の海岸近くに多く、公園樹、庭園樹としてもよく使われる常緑樹。

[葉]は、常緑であるが、カシ類ともまた違った、楕円形の厚く硬い葉をもつ。上半分の縁にまばらな鋸歯があり、葉の縁はやや巻き込み、乾燥に耐えるタイプの葉であるように思われる。

[花]は、4 ~5月。雄花序は新枝の下部から垂れ下がる。雌花は、新枝の上部の葉腋に1 ~2個つく。[果実]はドングリで、2年目の秋に熟して落ちる。ドングリはやや大きく、しぶ味はそれほど強くない。しぶ皮をとれば、なんとか我慢をして、喉を通すことができる。

[樹皮]は灰黒色で細かい縦の割れ目がある。

分布:西日本の瀬戸内海と太平洋側の海岸近くで見られる。長く海岸性の樹木と考えられてきた。昭和初期に中国地方の内陸部にウバメガシがあることが報告され、話題になったことがある。大阪府や和歌山県では、海岸近くに多いが、内陸部にも普通に見られる。分布の制限要因は温度で、海岸では暖かい岩場、内陸部の場合は、暖かい南向きの斜面に多い。乾燥にも潮風にも強い性質は、街中の排気ガスにも強いということであり、道路の分離帯や公園の樹木として使われている。このような利用の仕方は、マサキやトベラ、シャリンバイでも同じである。

利用:木炭には、焼いた後に窯の中でそのまま冷やしてつくる黒炭と、すぐに窯からだして灰をかぶせて作る白炭とがある。ウバメガシの炭は白炭の代表で、金属のような光沢と硬さがあり、最も質がいいとされている。紀伊半島では田辺で生産が盛んであったが、備後屋長右衛門という人が商いをおこし、備長炭(びんちょうたん)とよばれるようになったという。今もウバメガシの炭を備長炭と呼び、ウナギのかば焼きなどに最適な高級炭として取引されている。ウバメガシの材を確保するために、植林も行われた。大阪でも泉南地方の内陸部の急斜面などでウバメガシの純林が見られるが、伐採されて萌芽更新をしており、これも植林起源の林である可能性がある。